フレミング Ian Fleming 1908〜64 フレミング Ian Fleming 1908〜64

イギリスの小説家。スパイ小説のキャラクター、イギリス秘密情報部員の007(ダブルオーセブン)こと、ジェームズ・ボンドの生みの親である。思索する人間のミッキー・スピレイン・・・といわれたように。彼の読者層は他のペイパーバック・ハードボイルドとは違いインテリ層が多い。

ロンドンに生まれた フレミングはスコットランド系の名門一族の出身で、イートン校からサンドハースト英国陸軍士官学校にすすみ、1年で中退して、ミュンヘン、ジュネーブで語学をまなんだ。1929〜33年までロイター通信のモスクワ特派員をつとめたのち、ロンドンで一族の関連する金融業で銀行員、株式仲買人としてはたらく。第2次世界大戦(1939〜45)中は、海軍秘密情報部高官の高級秘書をつとめていた。 情報局では自ら諜報活動に携わり、第二次大戦には「ゴールデン・アイ」という名称の対ドイツ作戦で多いに活躍したという。そして四五年に海軍情報局を退局すると、終戦後は、ロンドンで「サンデー・タイムズ」紙海外部長の職につき、ジャマイカ北部にあるオラ・カベッサ(黄金の頭の意味)という海辺の村を見つけ、そこに「ゴールデン・アイ」という名の別荘を構えた。

一番の好物は、バターのたっぷり入ったスクランブル・エッグだった。

ロンドンの一等地、メイフェアー地区にかつてフレミングが贔屓にした「スコッツ」とう、老舗レストランがある。ここの伝統的な英国料理よりも、大英帝国的な店の雰囲気とも、著名人が出入りする雰囲気をフレミングは好んだらしい。

「上手いスクランブル・エッグと美味しいワインさえあれば、食事はそれでいい」と、いうのがフレミングのいい分だったらしい。もちろん、シェイクでなく、ステアしたドライなマティーニは、フレミングが拘り愛飲したアペリティフでもあったのだが。

これはボンドの趣向でもあった。「死ぬのは奴らだの」の推敲時に編集者から「僕がスメルシュならボンドを尾行することはたやすい。なぜなら、レストランにいって、ここにやたら卵ばか注文するイギリス人は来なかったかと尋ねればいいんだからね」と言われてフレミングがあわてて書き直したこともある。

フレミングとボンドの共通項は同じ海軍軍人で趣味の点でも一致する。特注の煙草にしろ、マティーニにしろ・・・そのためフレミング・イコール・ボンドという意見も出ているが、フレミングは自分と正反対の人物を作り上げたようだ。

残酷な男であるボンドに対して、フレミングはジェントルであり、ファッションにうるさいボンドに対して、フレミングは濃紺の背広、水玉のボータイ、半そでのブルーシャツと、ほとんど同じ服装で10年近く過ごしてきたという。いわばジキル氏とハイド氏といったところか。フレミングはボンドの同僚として小説の中に登場し、ボンドをモデルに稼いだ作家ということになっている。

若い頃のフレミングは、ロンドンの遊び人に知れ渡るほどの「飲む、打つ、買う」の生活に明け暮れていたようだ。長身、黒髪、碧眼、裕福、名門、スポーツ万能、そして、お洒落とあって、かなり女性にはもてたらしい。

中年になってもそれは変わらず、ジャマイカ帰りの日焼けしたサングラス姿で、独特のお洒落をして、サンダーバードやベントレーのコンバーティブルで、ロンドンの町中を走り回っていたという。

ロンドン市内では、東端がバッキンガム宮殿の裏門に続くイーブリー・ストリート二十二番地のタウン・ハウスが本宅だった。六○年代の英国の紳士録には、フレミングの記録がジャマイカの住所で残され、趣味の欄には「フィッシング」と記されている。ジャマイカには多くの恋人が訪れた。その一人、後のフレミング夫人となる、ロザミア夫人とは不義として裁判沙汰になり、これが結局、結婚という形をとった原因らしい。

フレミングにとってははなはだ不本意なことだったらしく「僕が007を書くのは、結婚生活の苦痛の、気晴らしだよ」と、男友だちには漏らしていたという。ゴールデン・アイには、トルーマン・カポーティ、ノエル・カワード、サマセット・モーム、アンソニー・バーガーズらがしばしば訪れた。

だが、ロザミア夫人がゴールデン・アイを訪ねる回数は、年ごとに減った。

1964年のアメリカの雑誌「ショウ」による、死の直前のインタビューによると、影響を与えた作家は、ダシール・ハメットとレイモンド・チャンドラー。スタイルやストーリーの精妙さ等に影響されたようだ。欲非難されるセックスとスノバリィとサディズムについては、「セックスは生活の興味の対象であり、スノバリィはすべての人間にとって共通の欲求ではないか、サディズムについては棍棒でスパイを殴るのは、もう時代遅れだろ」と答えている。

友人であり、優れた諜報小説も書いている、サマセット・モームは「君の小説の大きな心配は、想像力が枯れてしまうことだろう」というように本人も「ジェイムズ・ボンドに飽きることよりも、想像力が枯れる事が恐ろしいと答えている」そのため毎回、異なる舞台異なるブロットをさがすのに苦労している。フレミングの本がベストセラーとなったのは、56年にペーパーバック化され、シリーズの新聞連載が始まったからで、それによって、映画化の話が幾度となく現れては消えていくことになる。

フレミング自身の生い立ち、経歴などはほとんどがそのままボンドの設定に使われているが、1964四年のプレーボーイ誌上でのインタビューで「ジェームズ・ボンドは、煙草や酒、車などの嗜好品は僕の趣味がそのまま出ていますが、僕の分身ではない。ボンドは、二十世紀に合わせて娯楽向きに創造された、単純なキャラクターにしかすぎません」と答えている。

カジノ、女、酒、車、グルメ、キャッシュ……007シリーズは大手証券会社のジャーディン・フレミングと同系列で、名門個人銀行、ロバート・フレミング銀行を運営する一族の間では、恥さらしと受け取られていたようだ。

一人だけ愛読者を上げるならCIA長官だったアレン・ダレスだろう。彼自身もMの良き友人として登場している。おそらくケネディの書斎に「ロシアから愛を込めて」を潜り込ませたのは彼のような気がする。ダレスの「ロシアから愛をこめて」の感想として、「ここまでソ連のことを詳しく書いたら、ボンドは生きていけないよ」というもので、もしかしたらこの本を本棚に置くことでソ連に一種の警告をしていたのかもしれない。フレミングは初代CIA長官であるウィリアム・ドノヴァンとも親しく、CIA憲章の組織情報に関する項目に執筆者にもなっている。その功績をたたえて、ドノヴァン将軍は、「フレミングに特別任務の貢献を謝して」と刻まれたコルト35を送っている。 一人だけ愛読者を上げるならCIA長官だったアレン・ダレスだろう。彼自身もMの良き友人として登場している。おそらくケネディの書斎に「ロシアから愛を込めて」を潜り込ませたのは彼のような気がする。ダレスの「ロシアから愛をこめて」の感想として、「ここまでソ連のことを詳しく書いたら、ボンドは生きていけないよ」というもので、もしかしたらこの本を本棚に置くことでソ連に一種の警告をしていたのかもしれない。フレミングは初代CIA長官であるウィリアム・ドノヴァンとも親しく、CIA憲章の組織情報に関する項目に執筆者にもなっている。その功績をたたえて、ドノヴァン将軍は、「フレミングに特別任務の貢献を謝して」と刻まれたコルト35を送っている。

そして、それはボンドが初めて使った銃でもあった。

一般受けする洒落たスリラーを書く技術とは、白いヒーロー、黒い悪玉、ピンクの微妙な色合いをもつヒロインの創造だと、フレミングはエッセイの中で述べている。そして、それらを恥ずかしげもなく「書く」ということだと。

フレミングの兄も小説家であり。フレミングは「君はきっと自分のことを作家と呼ぶだろう。しかし私は自分のことを物書きだと呼ぶ」と皮肉った。私は楽しみとお金のために書くのだと。

しかしながら彼が目指そうとしていたものは、ハメット、チャンドラー、グリーンの作品であり、「文学として読まれるスリラー」であった。だから否定した文学に対して、それゆえ、かなりのコンプレックスがあったのだろう。あるいは、ボンドのストーリィで生活費をキープしつつ、文学作品を書いていきたいというのが願望だったのかもしれない。事実、ボンドという隠れ蓑を使ってかかれた、「ナッソーの夜」「珍魚ヒルデブランド」「オクトパシー」などはヘミングウェイに通じる文学とも取れなくはない。

「私を愛したスパイ」の執筆時など、特にそういう願望が強かったときなのかもしれない。

年とともにフレミングは、ジャマイカよりも手軽に行ける英国の別荘でくつろぐ方が多くなった。当時としては、ジャマイカまでまる一日の飛行の旅だったのだ。そして、古書の収集、ゴルフ、ブリッジといった英国的な趣味に熱心になった。

ロンドン市内にある紳士クラブ「ターフ」に頻繁に顔を出し、伝統英国レストラン「スコッツ」の常連になり、ハンディ11を登録した「ロイヤル・セント・ジョージ・ゴルフ・クラブ」ではクラブ委員を務めた。サンダーバードからベントレーに乗り換えた。そして、紳士用品街のジャーミン・ストリートでのショッピングを楽しんだ。

フレミングは、髪に白い物が混じるようになっても、瞳の青さは変わらないのを知っていて、ターバン・アンド・アッサーの青いコットン地のシャツを仕立てた。そして、ダンヒルの喫煙具を愛用した。心臓を煩っても、煙草と酒を止める気配は全くなかったらしい。

フレミングは最初、トラックの運転手であったショーン・コネリーのボンド役抜擢にひどく反対したという。

その理由は「ジェントルマンはそこに立っているだけで、ジェントルマン」であるからという。

英国的な趣味に熱心だったこともあり、ジェントルマンは生まれながらにしてジェントルマンであり、その存在そのものがジェントルマンだから、ジェーミン・ストリートで紳士洋品を一通り揃えても、イートン校へ留学しても、ジェントルマンになることはできない。

逆にたとえ生き様、趣味、嗜好が英国のジェントルマンの典型とはいえなかったとしても、ジェントルマンなら、何を着ても、何をしても、何をいっても、紛れもない、イングリッシュ・ジェントルマンなのであると。

テレンス・ヤングはそれに対して「ヒギンズ教授」を買って出たのかもしれない。

「世話をかけるね」救急車の看護人に語った言葉、ロイヤル・セント・ジョージ・ゴルフ・クラブで倒れたフレミングの最期の言葉となった。

現在、フレミングの直属の一族は、誰もいない。

ロザミア夫人の連れ子として、十五歳から十年間継父のイアンと暮らしたフイオン・モーガン子爵夫人が、残された一番身近な存在といえるだろう。

一人息子キャスパーは、フレミングが亡くなった20年後に麻薬自殺している。

「晩年のチャンドラー」イアン・フレミング著、新庄哲夫 訳、エラリイ・クイーンズ・ミステリマガジン収録。

「The London

magazine」1959年12月号に掲載されたフレミングのエッセイです。

1955〜59年の4年間交際した時の手紙を元に書かれており、またサンデータイムズ誌に掲載された『ダイヤモンドは永遠に』の書評が掲載されています。

・・・後半にはいって、ラス・ヴェガスとその日常生活の描写は書きこんでもあるし、ずっと風変わりで、どぎもをぬく場面もしばしば出てくる。カリフォルニア人にとっては、ラス・ヴェガスは陳腐さえある。もともと風変わりに設計してあるのだから、あえて風変わりにしようもないし、恐ろしいことよりも、むしろ滑稽なのである・・・。そしてもちろんボンド氏はおしまいに、美女と大円台になる。あわれにも、彼の美しい変人たちには未来がない。彼がいつも、出発点にもどらねばならぬ“一連の性格”にのろわれているからだ・・・。小説における野獣性の問題は、それらが自然に発生するものでなければならない。最高のハードボイルド作家は、一度もタフになろうとしたこともなく、タフネスがその時と場所と場合に必然と思われたときに、はじめてタフネスを発生させるのである・・・。ジェームズ・ボンドが考える個所がある。私はジェームズ・ボンドが考えるのを好まない。彼の考えていることは蛇足なのだから。危機一髪に瀕している彼こそ、わたしの愛する男なのだ。五、六人の冷淡酷な殺し屋の前に、素手でわが身をさらし、ひとりずつ叩きのめして山を築くところが好きである。おしまいに美女を胸の中にいだき、彼女がすでに知っている人生の、十分の一ぐらいを教えてやるところが好きである・・・しかし、わたしはフレミング氏が、みすみすアクロバット作家にならないようにお願いしたい。でなければ、彼はただの、わたしたち並の作家として終わるであろう。

「来日したジェイムズ・ボンド」笹川正博

文、エラリイ・クイーンズ・ミステリマガジン収録。

朝日新聞外報部記者の筆者のフレミング独占インタビュー記事。

忍者に対する問いに対しフレミングの「ボンド氏曰く、忍者の技術は少し古過ぎる。あの程度ならヨーロッパに昔からあったものと同じだ。現代の諜報技術の方が遥かに進んでいる」

やっぱり確信犯的に神秘の国ニッポンを創造していたわけですか・・・。

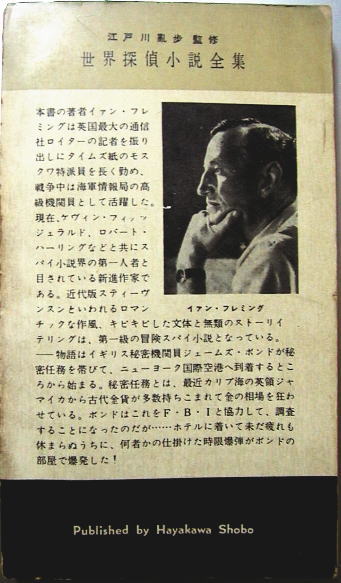

『死ぬのは奴らだ』イアン・フレミング著、井上一夫

訳。ハヤカワ・ポケットミステリー・ブック。

記念すべきジェームズ・ボンド日本初登場の書籍!(昭和32年9月30日発行)

で、こちらは裏表紙なんですが「江戸川亂歩

監修・世界探偵小説全集」ってのがミソです。

ちなみに「OO7」はOO七号。「ジェームズ・ボンド」もジェイムズ・ボンドではなくそのままです。

|