「ボンドを知事に! コレがスローガンだ」

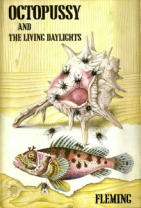

珍魚ヒルデブランド

冒頭、海の中でボンドとアカエイが己の存在を賭けての一騎打ちがある。一対一。持てる力を出しきっての戦い。己の命を投げ打ったのと同じ価値に値する相手の力。いわば自分自身を具現化した他者に対する畏怖。それは相手であり自分自身でもある。己自身に勝つことによって自分の存在を知る。ゆえに相手に尊敬と畏敬を感じざるを得ないこの戦い。

スケールは違えど、その質は老人とカジキマグロのとの戦いに等しいものだった。

本文中に「老人と海」を引き合いに出されて茶化しているものの、きわめてヘミングウェイを意識している様子が顕著に見られる。

ボンド自身が主役として物語に動かされるのでなく、その物語の傍観者としてたつことによって、内面的変化をうながすものに焦点が置かれている。

見聞きしたことによる心情の変化。体験によるイニシエイトである。

ヘミングウェイの作品に語られる主題の一つに、楽園の崩壊がある。「インディアン・キャンプ」等初期のニック・アダムス物と比較してみると面白い。

ボンドがニックだとしたら、ヒルデブラントの狩りに出かける

ミルトン・クレストはさしずめ、ニックを狩りに誘う父親に等しい。ただし父親がニックに対する教師であるのに対して、クレストは醜悪で嫌悪すべき反面教師だ。

この「教師」たるものは確固たる自分だけの楽園をもち、その中で謳歌する。ニックの父親は狩りを行うミシガンの森、インデアンの集落。クレスト

は船と珊瑚礁の海である、その楽園において彼は絶対者なのである。だが、たとえ絶対者でも夢から醒めれば現実に引き戻される。男だけの夢の世界をぶち壊すのは、女性である。女性はあまりにも現実的な考え方しか持たないため、元来ロマンティストである男どもの楽園を無慈悲にも壊す。そのためニックも彼の父親も、人生の最後には女という存在から逃げるように自殺する。弱い人間が強がりつづけた末路である。

だがクレスト は破壊者である妻のエリザベスをアカエイの鞭で屈服させ、彼の王国の中で唯一暴君となり得たのだ。

ヒルデブランドの狩りに同行するボンドはクレスト

に嫌悪を抱く。動物であれ人間であれ、殺すという行為が正当化されるのは、あくまでもお互いが相手を認めて戦うからだと考えている。しかしクレスト

は原爆のボタンを押すかのごとく、海に毒を流し魚を死滅させてから中にいるヒルデブランド拾い上げる方法をとる。だが彼の王国では彼に逆らえるものはいない。

王国の崩壊はやはり女だった。妻の エリザベスにクレスト

は殺されることになる、奴隷のごとく今まで虐待されつづけてきたエリザベスの復讐はボンドにとっては当然、許されるものだった。手を貸してもいいくらいだった。

だが クレストの死因は、口の中にヒルデブランドを突っ込まれたことによる窒息死だった。魚を引き抜こうにも刺が逆に口に刺さり、さらに抜けなくなっての窒息である。

そのどこまでも残虐になれる女性という存在、蓄積された憎悪を、一瞬のうちに凝縮できる女性の殺意に、太刀打ちできない恐怖を嫌悪感に代えてボンドは感じるのである。

|